Würdigung und Danksagung

Auf Vorschlag der Joachim Jungius-Gesellschaft

der Wissenschaften verleiht die

DR. HELMUT UND HANNELORE GREVE STIFTUNG

FÜR WISSENSCHAFTEN UND KULTUR

den Förderpreis an

Frau Dr. phil. Maren-Gia Toussaint

Kunstgeschichtliches Seminar, Universität

Hamburg

Die Frage, wie Bilder die Ideenwelt der Menschen formen, wird heute bei der Allgegenwart der Bildmedien häufig gestellt; dass sie einen ertragreichen Zugang auch zur Erforschung der Kultur des Mittelalters eröffnet, hat Dr. Maren-Gia Toussaint beispielhaft vorgeführt. In ihrer Dissertation konnte sie zeigen, wie das Andachtsbuch der böhmischen Prinzessin Kunigunde durch die kalkulierte Kombination von Lektüre, Bildbetrachtung und Meditation zu einer religiös aufgeladenen Lebensführung anleitet, bei der sich höfischer Anspruch mit klösterlicher Demut und Frömmigkeit verbindet. In der exemplarischen Zusammenführung von Methoden und Gegenständen der Kunst- und Frömmigkeitsgeschichte gelang damit zugleich die umfassende Rekonstruktion einer mittelalterlichen Lebens- und Vorstellungswelt.

Hamburg, am 21. November 2003

(Prof. Dr. Helmut Greve)

(Prof. Dr. h. c. Hannelore Greve)

Stiftungsvorstand

Danksagung von Dr. Maren-Gia Toussaint

Sehr geehrter Herr Präsident, sehr verehrtes Ehepaar Greve, meine sehr geehrten Damen und Herren!

Es erfüllt mich mit großer Freude

und Dankbarkeit jenem kleinen Kreise anzugehören, der heute

den Förderpreis der Dr. Helmut und Hannelore Greve Stiftung

für Wissenschaften und Kultur entgegennehmen darf. Die Verleihung

dieses Preises beruht auf der Initiative einiger Menschen, denen

ich an dieser Stelle ausdrücklich danken möchte. Als

Stiftern gilt mein Dank zunächst Ihnen, verehrtes Ehepaar

Greve, sowie dem Vorstand der Joachim Jungius-Gesellschaft, namentlich

Herrn Professor Dr. Heimo Reinitzer, der meine Arbeit für

die Auszeichnung vorgeschlagen hat. Besonders danken möchte

ich auch meinem akademischen Lehrer und Doktorvater, Herrn Professor

Dr. Bruno Reudenbach, ohne dessen wohlwollende Unterstützung

und Förderung ich heute nicht hier stünde.

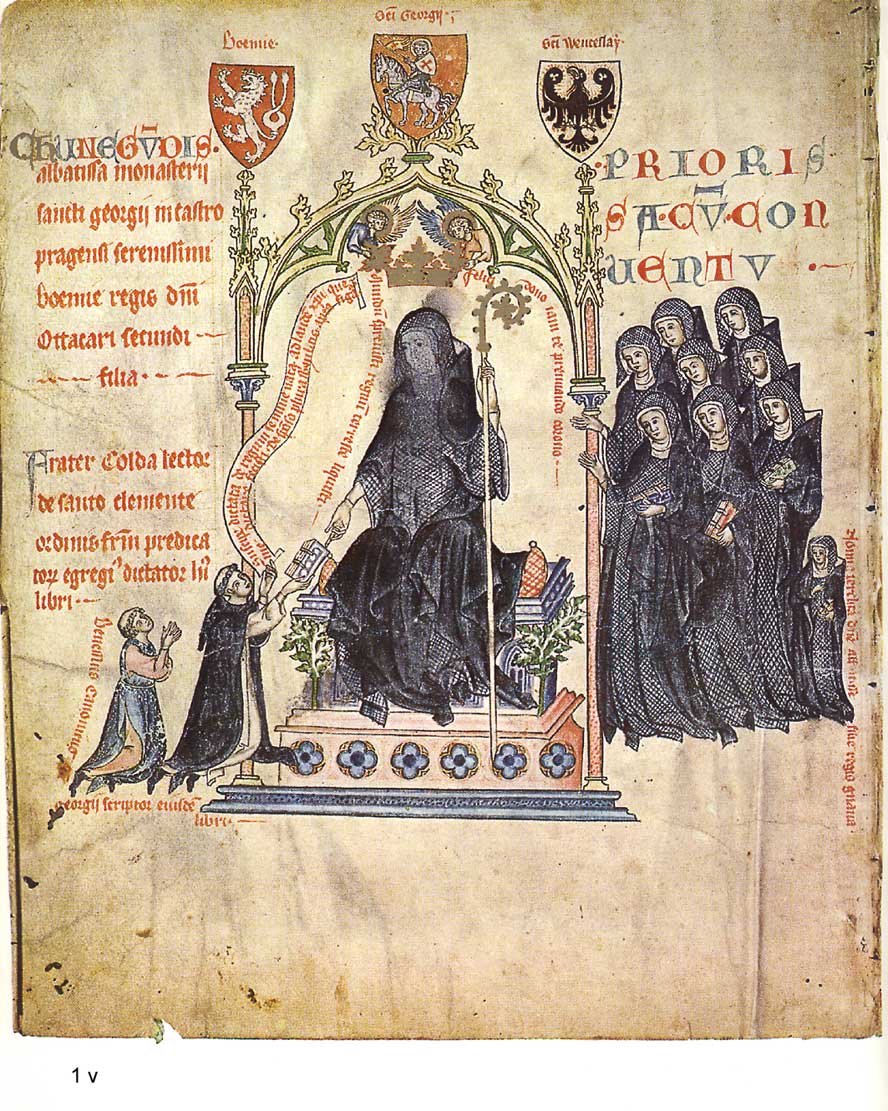

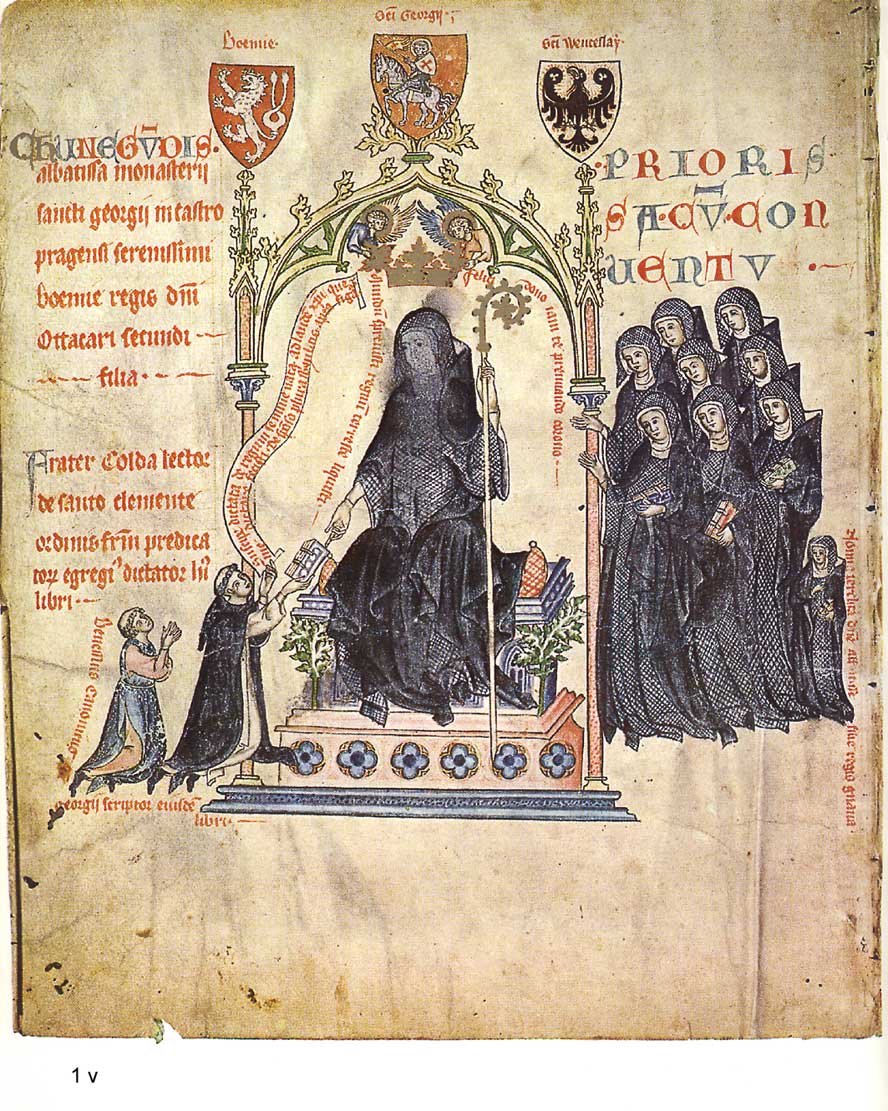

Doch ist noch eine weitere Person am Gelingen des Werkes nicht

ganz unbeteiligt. Gemeint ist Kunigunde von Böhmen (1256-1321),

Prinzessin und Äbtissin des St. Georgsklosters zu Prag, die

Sie hier in der Mitte des Dias (s.u.) sehen. Ein für diese

vornehme Dame um 1312 bis 1316 individuell gestalteter Codex,

das sogenannte Kunigundenpassional, stand im Mittelpunkt meiner

Untersuchung. Die mit äußerst qualitätvollen Federzeichnungen

illuminierte lateinische Handschrift wird in der gezeigten Dedikationsszene

vom Verfasser der Texte, dem Dominikaner Colda - unten links kniend

-, an die Auftraggeberin übergeben. Eindrucksvoll spiegeln

die Texte und Bilder dieser Handschrift eine Welt zwischen Hof

und Kloster, weltlicher und geistlicher Macht. Die weltliche Seite

ist in dem Bild, das die Äbtissin mitsamt ihren Chorfrauen

zeigt, nur am oberen und am seitlichen Bildrand erkennbar. Oben

durch die eindrucksvolle Heraldik und am rechten Rand, etwas versteckt,

durch die Zwergin, die Kunigunde aus ihrem Hofleben ins Kloster

mitgenommen und kurzerhand als Nonne eingekleidet hat.

Als Beichtvater und Seelenführer der hochadligen Äbtissin

weist Colda ihr den Weg zur Heiligkeit, um sie gleichzeitig als

Heilige zu stilisieren. Wie das Bild zeigt, erhält Kunigunde

die Krone des ewigen Lebens bereits zu Lebzeiten - ein Vorgang,

der vor dem Hintergrund der damals geläufigen Vorstellung

von Geblütsheiligkeit verständlich ist.

Doch bedurfte es nicht nur der Abstammung aus einem sich selbst

als sacra stirps begreifenden Königshaus, um des himmlischen

Lohnes teilhaftig zu werden. Neben guten Werken sollte auch die

Seele rein, d.h. den Anfechtungen des Bösen gewachsen sein.

Colda schildert das irdische Leben als Kampf, die menschliche

Seele als Schlachtfeld. Um in diesem Kampf gegen den Widersacher

zu bestehen, wird Kunigunde ein ganzes Arsenal geistlicher Waffen

empfohlen, die sogenannten arma Christi - jene Werkzeuge, durch

die Christus die Passion erlitt, wie Geißel, Lanze und Kreuz.

Ausführlich in Wort und Bild vorgestellt, propagiert Colda

den steten spirituellen Gebrauch jener Waffen zur Reinigung der

Seele und zur Vorbereitung auf den künftigen himmlischen

Wohnort, der ebenfalls in allen Details geschildert wird.

Neben der Anleitung zum Gewinn himmlischen Heils, die als Quelle

weiblicher Spiritualität einen selbständigen Platz beanspruchen

dürfen, läßt die spezielle Gestaltung des Text-Bild-Verhältnisses

neue Erkenntnisse über die Rezeption von Andachtsbild und

Andachtstext zu. Beim Lesen und Betrachten der Handschrift wendet

sich der Blick sowohl auf deren Bilder als auch ins Innere der

Seele. Dabei kommt den inneren, oft über den Text gesteuerten

Bildern hohe Bedeutung zu. Seelische Imaginationen können

mit den Illustrationen in eine Wechselbeziehung treten, so daß

sich der Rezipientin weitere Bildwelten erschließen, innerhalb

derer die Grenzen der Realität aufgehoben werden und das

bildhafte Gestalt annehmende Transzendente in die Wirklichkeit

einbricht. Auf diese Weise öffnet sich ein Weg, biblische

Heilsereignisse nicht nur zu memorieren, sondern auch aktuell

bildhaft zu erleben.

Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit!